中央音乐学院原副院长最怕被人问,这首作品表

摘要:欣赏音乐,何须“懂”。

担心自己听不懂音乐所蕴含的内容,不知道自己理解得对不对,是许多人欣赏音乐尤其是古典音乐的“执念”。

正是这种观念上的障碍,把人们挡在了音乐艺术的大门之外。

多年来,中央音乐学院原副院长周海宏一直在呼吁:欣赏音乐何须“懂”,每个人都能在音乐中自由地驰骋。

你并不缺少“音乐细胞”

一提到音乐,尤其是古典音乐,许多人的第一反应就是“听得懂吗”。

从小学习钢琴的周海宏也曾深受“听不懂”之苦。有一天他正在练习《夕阳箫鼓》,这是一首由传统古曲改编而成的钢琴曲,它还有一个人们耳熟能详的名字——《春江花月夜》。父亲在一旁问道:“这首曲子你练了这么长时间了,给我讲讲哪一段表现的是春江,哪一段表现了花月夜?”

此时的周海宏已经是沈阳音乐学院附中钢琴专业的学生了,但他答不上来。父亲转身就走了,令他羞愧不已。直到去中央音乐学院后,他最“怕”的,仍是别人问他某一首音乐作品表现了什么。

前不久,在上海图书馆举行的讲座中,周海宏为现场及在线上收看讲座的观众们分析了音乐为什么这么难懂:

音乐是由声音构成的,声音有两个最基本的表现特征:一是声音没有视觉性,它是听觉的信号,并不包含视觉的信息,所以音乐无法直接传达视觉形象。二是声音没有语义性,不能直接传达思想观念。因此,听不懂、听不出音乐表现的是什么,不是因为听众的欣赏水平差、缺少“音乐细胞”,或是缺乏音乐修养,而是因为音乐本身并不能直接表现具体的事物。

众所周知,音乐是听觉艺术,美术是视觉艺术,文学是语言艺术。在音乐中追求形象、场景、故事、思想、哲理等内容,其实是用文学化、美术化的方式去欣赏音乐。“用视觉性的、语言性的内容来解说听觉感受,这是一个多年来的误区,正是这个误区给普通人欣赏音乐造成了很大的障碍。这种障碍把不少人挡在了音乐艺术的大门之外。”

多年来,周海宏在全国各地举行的艺术普及和专业讲座中,不断表达着自己的音乐美学观点:音乐何须懂。

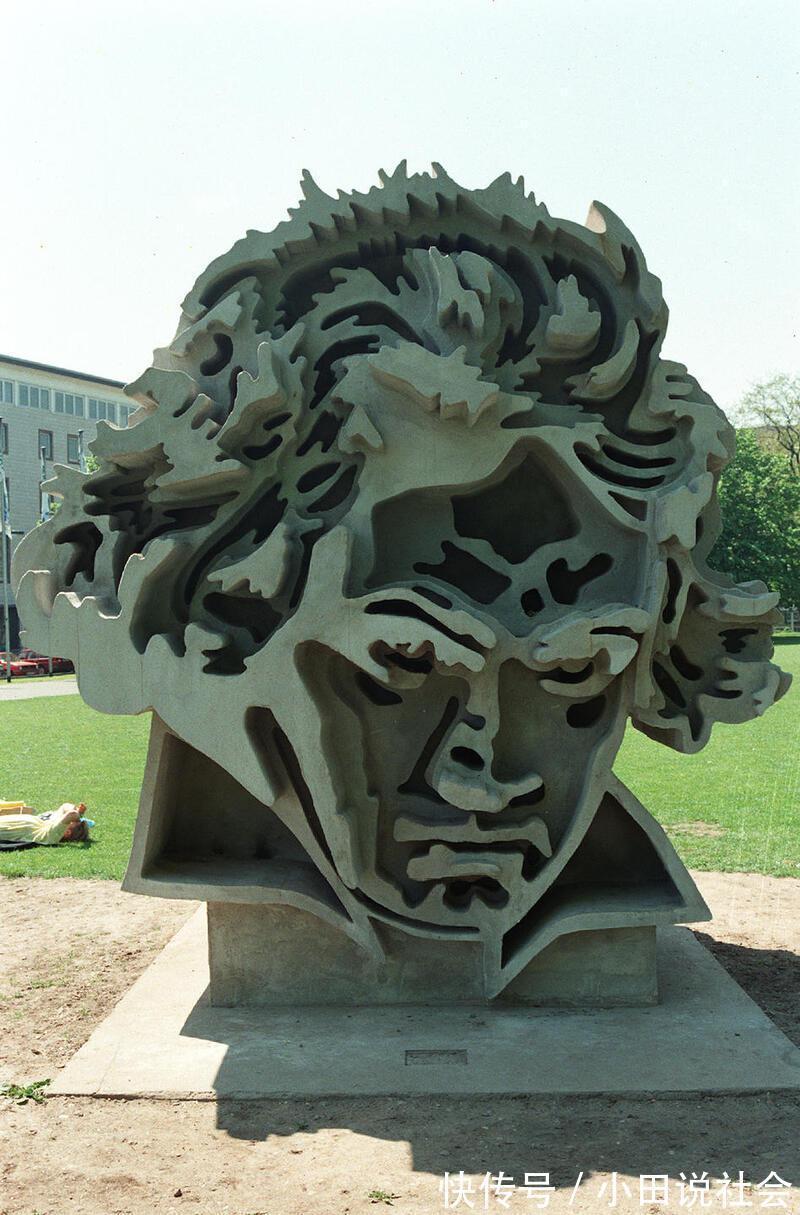

贝多芬故乡波恩市1987年塑造的贝多芬巨型头像 新华社图

联觉是一种本能

尽管没有必要用文学化、美术化的方式去理解音乐,但并不意味着音乐什么也表现不了。只要静心聆听过音乐的人都不可否认,音乐这门声音的艺术确实能够让人产生听觉之外的感受。

那么,听音乐为什么会令人浮想联翩呢?声音信号的刺激能让人产生除了听觉之外的反应,这是一种心理现象,它的核心机制叫作联觉,是由一种感觉引起其他感觉的心理现象。联觉与视觉、味觉、听觉、触觉一样,是人与生俱来的一种感觉,只是在一般情况下不被人所察觉。

周海宏举了一个例子:“我有两块糖,一块是巧克力口味,一块是薄荷口味。我这里还有两个声音,一个是低音,一个是高音。这两个声音给人的感觉哪个像巧克力,哪个更像薄荷呢?”观众给出的答案几乎都是低音像巧克力、高音像薄荷。当味觉的感受和听觉的感受发生了联系,这就是联觉现象。

听音乐时,通过联觉与情绪发生对应关系,是人的一种本能。即使是刚出生不久的婴儿,也能够感受到音乐是快乐的还是悲伤的。作曲家正是凭借这种人人都有的本能的联觉反应,有意或无意地选择和组织声音来表现他想表达的情感内容。也正是通过联觉,人们在欣赏音乐的过程中,可能会产生对形象、场景、情绪、情感、思想、哲理等听觉之外内容的联想。

内行听的是什么门道

为什么有的音乐作品很容易听懂,有的作品却“不知所云”?

一首音乐作品是否能够引起听众对内容明确的理解,取决于是否有持续而稳定的联觉对应关系。也就是说,作曲家选择的声音和声音的组织排列方式与其想要表现的东西之间,要在联觉上始终保持非常好的对应。如果对应得不好,听众就会觉得听不懂。

“当然,作为听众也并非一点责任都没有,敏感的联觉、丰富的联想是理解音乐的前提条件。培养形成体验联觉的习惯,这是我们需要努力的。”周海宏说。

在大多数情况下,人们在听古典音乐的时候很难十分明确地感觉到音乐表现了什么。“如果你什么也听不出来,不必归因于自己没有音乐细胞,其实原因就是作曲家写得不像。为什么不能写得像一点呢?有可能是因为作曲家的才气不够,更主要的原因是,作曲家在进行音乐创作的时候,所追求的根本不是要让音乐像什么,他追求的就是纯音乐之美。”

Copyright © 2021 《中央音乐学院学报》杂志社 版权所有 Power by DedeCms